引越しをして住所が変わると、やらなければならない手続きがたくさんあって大変ですよね。

このように、引越し後の手続きには不安を感じている人がたくさんいます。

そこでこの記事では、漏れなく効率よく手続きを完了させられるように、必要な手続きを「期限別」「手続きする場所別」で一覧表にまとめました。

引越しが決まったら、この記事をやることリストとしてぜひ活用してくださいね!

また、手続きの他にも、引越し後の新居で快適な新生活が送れるようにする工夫を紹介しているので、最後までご覧ください。

引越しが決まったら、まずは「引越し侍」で見積りをとるのがおすすめです。

業界最大級の引越し業者比較サイトなので、お得なプランを逃さず見つけられます。

全国約340社の業者と提携しているため、全国どの場所の引越しにも対応してもらえます。

見積りは完全無料ですので、ぜひ引越し侍の公式サイトから見積もりを取ってみてくださいね!

- 全国約340社から安いプランが見つかる

- 50%以上の大幅な割引実績あり

- 運営元は優良企業だから安心

- 実際に利用した人の口コミを参考にできる

引越し後の手続き一覧!やることリストを順番で紹介

引越し後の手続きを一覧でまとめました。

リストの上から順番に優先度の高い手続きとなっています。

期限が定められているものも多いため、自分がやるべき手続きの期限を確認して遅れないようにしましょう。

横にスクロールします

| やることリスト | 期限 | 手続き場所 |

|---|---|---|

| 住民票の住所変更 | 引越し後14日以内 | 市役所・区役所 |

| マイナンバーカードの 住所変更 |

引越し後14日以内 | 市役所・区役所 |

| 国民年金の住所変更 | 引越し後14日以内 | 市役所・区役所 |

| 国民健康保険の住所変更 | 引越し後14日以内 | 市役所・区役所 |

| 介護保険や後期高齢者医療保険の 住所変更 |

引越し後14日以内 | 市役所・区役所 |

| 児童手当の住所変更 | 引越し後15日以内 | 市役所・区役所 |

| 車庫証明の住所変更 | 引越し後15日以内 | 車庫がある地域管轄の警察署 |

| 自動車・バイクの住所変更 | 引越し後15日以内 | ・自家用車:引越先管轄の運輸支局 ・軽自動車:軽自動車検査協会 ・バイク:市区町村役場 |

| 愛犬の登録事項変更 | 引越し後30日以内 | 市役所・区役所 |

| 学校の転校手続き | 具体的な期限なし(1カ月前が望ましい) | 市役所・区役所・学校 |

| 免許証の住所変更 | 具体的な期限なし(速やかに) | ・警察署 ・運転免許更新センター ・運転免許試験場 |

| 印鑑証明の住所変更 | 具体的な期限なし | 市役所・区役所 |

| 検診補助券の 交換手続き |

具体的な期限なし(自治体に要確認) | 市役所・区役所 |

| クレジットカードの住所変更 | 具体的な期限なし | ・Web ・コールセンター |

| 銀行口座の住所変更 | 具体的な期限なし |

・Web ・窓口 ・郵送 ・電話 |

| NHKの住所変更 | 転居の前月から速やかに | ・Web ・コールセンター |

| スマートフォンの 登録住所変更 |

具体的な期限なし | ・Web ・コールセンター ・ショップ窓口 |

| 各種通販サイトの 登録住所変更 |

具体的な期限なし | Webマイページから |

| 会社に登録している住所 | 具体的な期限なし | 総務部・人事部などの担当部署に報告 |

| 加入している保険の登録住所変更 | 具体的な期限なし | ・Web ・電話 ・郵送 |

| 定額サービス・サブスクリプションサービスの 登録住所変更 |

具体的な期限なし | ・Web ・電話 ・郵送 |

| 郵便局に転居・転送サービスの申込み | 具体的な期限なし | ・Web ・郵便局窓口 ・ポスト投函 |

引越し後の手続きで住所変更しないとどうなる?

引越し後に、住所変更を14日過ぎても手続きをしていないと、罰金のリスクがあります。

事実住民票の変更を14日を過ぎても手続きをしておらず、最大で5万円の罰金が科せられた事例が存在します。

これは、住民基本台帳法という法律で明確に定められているからです。

正当な理由なく住民票の変更が遅れてしまうと、不利益を被ってしまうのみならず、他にも様々なリスクがあります。

例えば、以下のような不便が生じてしまうのです。

- 免許証の更新が出来ない

- 選挙で投票ができない

- 地域の図書館が利用できない

引越し後は忙しいため後回しにしてしまいがちですが、速やかに手続きを済ませましょう。

また、マイナンバーカードの住所変更についても、引越し日から14日以内に手続きを済ませなければならないと決まっています。

そして「90日以内」に住所変更を行わないと、マイナンバーカード自体が失効してしまうのです。

マイナンバーカードが失効すると、身分証明書として使えなくなり、再発行に手数料がかかるため不利益が生じます。

引越し後は速やかに変更手続きをしましょう。

引越し後の住所変更のタイミングや順番について

引越し日と引越し先の住所が決まったら、どんな順番で何日以内にどのような手続きが必要なのでしょうか?

ここでは、引越しに伴い発生する住所変更手続きについて、それぞれの手続きのタイミングを時系列順で説明していきます。

引越し1カ月~2週間前にやること

横にスクロールします

| やること | 対象者 | タイミング | 手続き場所 |

|---|---|---|---|

| 転出届の提出 | 別の市区町村への引越す人 | 引越し日の14日前から当日までに | 引越し前の地域役場 |

| 印鑑登録の 廃止手続き |

別の市区町村への引越す人 | 引越し日の14日前から当日までに | 引越し前の地域役場 |

| 国民健康保険の 資格喪失手続き |

国民健康保険に加入していて、 別の市区町村への引越す人 |

引越し日の14日前から当日までに | 引越し前の地域役場 |

| 子供の転校手続き | 通学中の子供がいる人 | 引越し日の1カ月~2週間前 | 転校元の学校・引越し前の地域役場 |

| 介護保険や後期高齢者医療保険の 資格喪失手続き |

別の市区町村への引越す人 | 引越し日の14日前から当日までに | 引越し前の地域役場 |

| 児童手当受給事由消滅届の提出 | 別の市区町村への引越す人 | 引越し日の14日前から当日までに | 引越し前の地域役場 |

| NHKの住所変更 | 住所変更する人全員 | 転居の前月から速やかに | ・Web ・コールセンター |

| 郵便局に転居・ 転送サービスの申込み |

郵便物の転送を希望する人 | 引越し日の14日前から当日までに | ・Web ・郵便局窓口 ・ポスト投函 |

引越し前にやるべき手続きは、同じ市区町村内での引越しをする人にとっては不要なものも多いです。

一方で、別の市区町村へ引越す場合には市役所・区役所でしなければならない手続きが増えます。

ですので、一度の訪問で済ませられるように計画的に手続きをするのが理想的です。

引越し後2週間以内にやること

横にスクロールします

| やること | 対象者 | タイミング | 手続き場所 |

|---|---|---|---|

| 転居届の提出 | 同じ市区町村内に引越した人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 転入届の提出 | 別の市区町村への引越した人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

| マイナンバーカードの住所変更 | 住所変更する人全員 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 国民年金の住所変更 | 「国民年金第1号被保険者」に該当する人で別の市区町村への引越した人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 国民健康保険の 住所変更又は加入手続き |

国民健康保険に加入している人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 子供の転校手続き | 通学中の子供がいる人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場・転校先の学校 |

| 介護保険や後期高齢者医療保険の 住所変更 |

保険を受けている人 | 引越し後14日以内 | 引越し後の地域役場 |

引越し後2週間以内にやることは、引越し先がどこであるかに関わらず発生する手続きばかりです。

そして、全てが引越し後14日以内に手続きを完了しなければならないと決まっています。

転居・転入届の提出とマイナンバーカードの変更は、遅れると罰金や失効のリスクがあります。

そして保険や年金の手続きは、遅れると給付額が減ってしまうリスクがあるのです。

遅れないよう気を付けましょう。

引越し後15日以内にやること

横にスクロールします

| やること | 対象者 | タイミング | 手続き場所 |

|---|---|---|---|

| 児童手当の住所変更 | 別の市区町村への引越した人 | 引越し後15日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 車庫証明の住所変更 | 車庫を持っている人 | 引越し後15日以内 | 車庫がある地域管轄の警察署 |

| 自動車・バイクの住所変更 | 自家用車やバイクを持っている人 | 引越し後15日以内 | ・自家用車:引越先管轄の運輸支局 ・軽自動車:軽自動車検査協会 ・バイク:市区町村役場 |

引越し後15日以内に行わなければならない手続きは、対象者が限られるため、引越す人全員が必要なわけではありません。

一方で、対象者にとっては遅れるとトラブルの元となるため、忘れないように手続きをしましょう。

引越し後30日以内にやること

横にスクロールします

| やること | 対象者 | タイミング | 手続き場所 |

|---|---|---|---|

| 愛犬の登録事項変更 | 犬や危険動物を飼っている人 | 引越し後30日以内 | 引越し後の地域役場 |

| 免許証の住所変更 | 免許証を持っている人 | 具体的な期限なし | ・警察署 ・運転免許更新センター ・運転免許試験場 |

| 印鑑登録手続き | 別の市区町村への引越した人 | 具体的な期限なし | 引越し後の地域役場 |

| 検診補助券の交換手続き | 未使用の検診補助券を持っている人 | 具体的な期限なし | 引越し後の地域役場 |

愛犬の登録事項変更以外は、具体的に何日以内という期限が定まっていません。

しかし、引越して生活の拠点が変わったのならば変更しないといけないものばかりです。

手続きが遅くなると、重要な書類がきちんと手元に届かなかったり、予期せぬトラブルがあったときに不都合が生じます。

できるだけ早く手続きをすることで、安心して新生活を送れるのです。

ここからは、それぞれの手続きについて、手続き方法や必要書類などを詳しく解説していきます。

引越し後の手続きチェックリスト【市役所・区役所編】

引越しに伴って市役所・区役所で住所変更の手続きが必要なものをまとめました。

| 住所変更手続きが必要なもの | タイミング |

|---|---|

| 住民票 | 引越し14日前から、引越し14日後以内 |

| マイナンバーカード | 引越し後14日以内 |

| 印鑑証明 | 引越し14日前から、引越し14日後以内 |

| 国民年金 | 引越し後14日以内 |

| 国民健康保険 | 引越し前から、引越し14日後以内 |

| 学校 | 引越し14日前から、引越し14日後以内 |

| 介護保険等 | 引越し前から、引越し14日後以内 |

| 児童手当 | 引越し15日後以内 |

| 検診補助券 | 具体的な期限なし |

| 愛犬 | 引越し30日後以内 |

手続きが多くて複雑そうに見えますが、必要書類さえ持っていけば手続き自体は簡単にできます。

また、これらは全て一度にまとめて行えるため、自分がやらなければならない手続きを事前に確認した上で役所に行く計画を立てれば、手間を省けます。

住民票の変更

住民票の変更手続きは、引越し先が今と同じ市区町村内なのか、別の市区町村なのかによって異なります。

同一市区町村内の引越し

引越し前と引越し後が同じ市区町村内である場合は、「転居届」を提出するだけでOKです。

簡単な手続きではありますが、引越し日から14日以内に手続きしないと罰金の可能性があるため注意しましょう。

詳しい手続き方法は以下の通りです。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

| 手続き内容 | 役所の窓口でもらえる「住民異動届」に必要項目を記入 |

別の市区町村への引越し

元々住んでいる市区町村の外へ引越す場合は、「転出届」と「転入届」の提出が必要です。

まず、引越し前に転出届を提出し、それを持って引越し後に転入届を提出するため、2回役所の窓口に行くことになります。

まずは、引越し前に必要な手続きです。

【転出届の手続き方法】

横にスクロールします

| タイミング | 引越し日の14日前から当日までに |

|---|---|

| 必要書類 | ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

| 手続き内容 | ①役所の窓口でもらえる「住民異動届」に必要項目を記入 ②「転出証明書」を受け取る |

上記の手続きでもらえる「転出証明書」を持って、次は引越し後の役所窓口に行きます。

【転入届の手続き方法】

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | ・転出証明書 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

| 手続き内容 | ①役所の窓口でもらえる「住民異動届」に必要項目を記入 ②「転出証明書」と共に提出 |

転出届は、14日以内に提出しないと罰金のリスクがあるため、早く手続きを済ませるように注意しましょう。

マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードの住所変更手続きも、同一市区町村内の引越しかそうでないかによって異なります。

同一市区町村内の引越し

同一市町村内の引越しの場合は、引越し後に転居届の提出する際、同時にマイナンバーカードの住所変更も行えます。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内(転居届の提出と同時に) |

|---|---|

| 必要書類 | ・マイナンバーカード ・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの) ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・依頼人のマイナンバーカード ・委任状 ・代理人の印鑑 |

| 手続き内容 | ①引越し後の住所で、転居届を提出 ②マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載してもらう |

別の市区町村への引越し

異なる市区町村へ引越す場合は、マイナンバーカードの住所変更手続きの前に、住民票が新住所に移された状態となっていなければなりません。

ですので、まず転出届を提出するともらえる「転出証明書」を持って、転入届の手続きをします。

すると住民票の移動が完了するため、その場で同時にマイナンバーカードの住所変更も行えます。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内(転入届の提出と同時に) |

|---|---|

| 必要書類 | ・マイナンバーカード ・4桁の暗証番号(交付時に設定したもの) ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・依頼人のマイナンバーカード ・委任状 ・代理人の印鑑 |

| 手続き内容 | ①引越し前の住所で転出届を提出 ②引越し後の住所で転入届を提出 ③マイナンバーカードの追記欄に新住所を記載してもらう |

マイナンバーカードの住所変更も、14日以内に行わなければならないと決められています。

手続きを怠ったまま90日が過ぎると、マイナンバーカードが失効してしまうため注意しましょう。

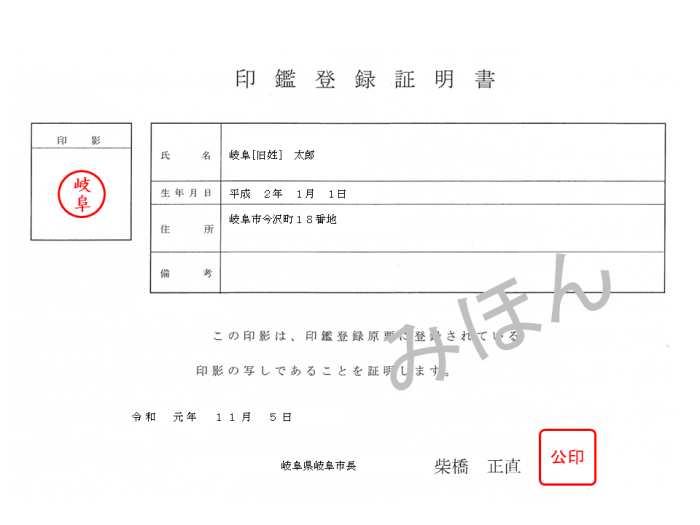

印鑑証明の住所変更

印鑑証明とは、登録された印鑑が本物であり、本人のものであると証明するものです。

引越しをして住所が変わったら、旧住所が記載された印鑑証明書は無効となってしまいます。

ですので、印鑑証明 住所変更手続きは必ず必要です。

ただし、同じ市区町村内での引越しならば、印鑑証明の手続きは必要ありません。

転居届を提出したタイミングで、印鑑証明の住所も自動的に変更されるからです。

一方、別の市区町村へ引越すならば、手続きが必要となります。

やることは、「転出時の印鑑登録の廃止手続き」と「転入時の印鑑登録手続き」です。

まずは、旧住所の役場で「転出届」を出すとき同時に「印鑑登録の廃止手続き」を行います。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し日の14日前から当日までに |

|---|---|

| 必要書類 | ・登録している印鑑 ・印鑑登録証 ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等) |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・登録している印鑑 ・印鑑登録証 ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等) ・委任状 ・代理人の本人確認書類(免許証・保険証等) ・代理人の印鑑(認印OK) |

次に、新しい住所の役場に「転入届」を提出するのと同時に、「印鑑登録の手続き」を行います。

横にスクロールします

| タイミング | 具体的な期限なし (転入届と同時がおすすめ) |

|---|---|

| 必要書類 | ・登録する印鑑 ・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等) |

| 代理人に頼む場合の 必要書類 |

・登録する印鑑 ・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード ・本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポート等) ・委任状 ・代理人の本人確認書類(免許証・保険証等) |

印鑑登録の住所変更は、具体的に「何日以内」という定めがあるわけではありません。

しかし、転出届や転入届の手続きと同時に行うことができるので、手間を省くためにも同時に行うのがおすすめです。

新住所で新しい印鑑を登録する際は、これまで使用していた印鑑と別のものを使用することもできます。

ただし、登録できる印鑑の条件は自治体ごとに定められているため、事前に確認するようにしましょう。

また、マイナンバーカードに印鑑証明を登録してもらうこともできます。

これを希望する場合は、手続きの際にマイナンバーカードを持参しましょう。

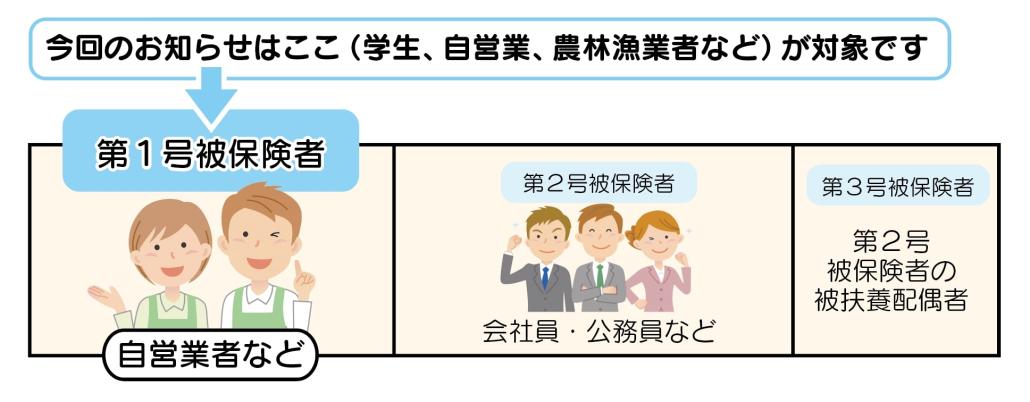

国民年金の住所変更

国民年金の住所変更をしなければならないのは、「国民年金第1号被保険者」に該当する人です。

そして同じ市区町村内の引越しの場合は手続きが必要ないため、違う地域へ引越す場合のみの手続きとなります。

「国民年金第1号被保険者」に該当する人とは、自営業者や農業者、学生、無職の方とその配偶者です。

一方で、会社の厚生年金等に入っている人は、手続きを会社に代行してもらえます。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | ・国民年金手帳 ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・国民年金手帳 ・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

引越した後14日以内に手続きしなければ、年金受給額が減ってしまうリスクがあるため早めに手続きをしましょう。

国民健康保険の住所変更

国民健康保険に加入している人は、引越しをしたら住所変更の手続きが必要です。

国民健康保険とは、フリーランスや自営業、無職、年金受給者などが加入する保険です。

同じ市区町村への引越しか、そうでないかによって手続き方法が異なります。

同一市区町村内の引越し

同一市区町村内の引越しの場合は、「転居届」の手続きと同時に国民健康保険の住所変更を行うのみで完了します。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内(転居届と同時がおすすめ) |

|---|---|

| 必要書類 | ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

別の市区町村への引越し

別の市区町村へ引越しする場合にやることは、「資格喪失手続き」と「転入時の加入手続き」です。

つまり、元の住所での保険証を一度廃止・返却してから、新しい住所で保険に入り直す必要があるのです。

まずは、旧住所の役場で「転出届」を出すとき同時に「国民健康保険の資格喪失」手続きを行います。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し前から転出後14日以内(転出届と同時がおすすめ) |

|---|---|

| 必要書類 | ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・委任状 ・代理人自身の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

資格喪失手続きが終わったら、引越し先の自治体で新たに加入手続きをしましょう。

こちらも、「転入届」手続きと合わせて行うのがおすすめです。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し前から転出後14日以内(転入届と同時がおすすめ) |

|---|---|

| 必要書類 | ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・委任状 ・代理人自身の印鑑 ・代理人の本人確認書類 |

引越し後、14日以内に手続きを行わないと新しい保険証を受け取れず、医療費が全額負担になってしまうリスクがあります。

忘れないよう手続きを済ませましょう。

学校の転校手続き

子どもの転校手続きの手順は以下の通りです。

学校と役所という2か所での手続きが必要となります。

- 引越しが決まったら、転校することを学校に連絡

- 「在学証明書」「教科書給付証明書」を元の学校でもらう

- 【違う市区町村の学校に転校する場合】引越しの14日前から当日までに役所へ「転出届」を提出して「転出証明書」をもらう

- 引越し後、14日以内に役所に「転居届」または「転入届」を提出する

- ④と同時に、「在学証明書」と「転出証明書」を提示し「転入学通知書」をもらう

- 転入する学校に「在学証明書」と「教科書給付証明書」、「転入学通知書」を提出する

引越しすることが決まったら、例え引越し先の住所が確定していなかったとしても、早めに学校に伝えるようにしましょう。

遅くとも1か月前までに申告するべきです。

また、転校手続きの手順や必要書類は、公立校か私立校かによっても異なるため、学校に早めに問い合わせて確認しておきましょう。

介護保険や後期高齢者医療保険の住所変更

同じ市区町村内での引越しならば、転居届を提出すると同時に、今持っている介護保険被保険者証を提出するだけでOKな場合が多いです。

自治体にもよりますが、多くの場合は手続きなしで新しい介護保険被保険者証を交付してもらえます。

一方で、別の市区町村へ引越す場合は手続きが必要です。

やることは、「転出時の資格喪失手続き」と「転入時の要介護・要支援認定」です。

まずは、引越す前に「資格喪失手続き」を行います。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し前から当日までに |

|---|---|

| 必要書類 | 介護保険被保険者証 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・委任状 ・代理人の本人確認書類 |

上記の手続きが完了すると、「介護保険受給資格者証」を受け取れます。

次は、その「介護保険受給資格者証」を持って引越し後の市区町村役場で要介護・要支援認定の手続きを行います。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後14日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | 介護保険被保険者証 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・委任状 ・代理人の本人確認書類 |

引越し後14日以内に手続きを行わないと、必要な支援や介護サービスが受けられなくなるリスクがあるため早めに手続きしましょう。

上記は介護保険の住所変更手続きの手順ですが、「後期高齢者医療保険」の住所変更も同じ手順です。

ただ、この場合は別の市区町村への引越しの際に発行されるのが「介護保険受給資格者証」ではなく、「後期高齢者医療負担区分等証明書」となります。

こちらを持って、新しい自治体の窓口で手続きをしましょう。

しかし自治体によって細かい手順や必要書類が異なる場合もあるため、公式ホームページで事前にチェックするのが確実です。

児童手当の住所変更

児童手当の住所変更は、同じ市区町村内での引越しなら手続きは不要です。

転居届を提出すれば、児童手当の情報も自動的に更新されるからです。

一方、別の市区町村への引越しの場合は、手続きが必要となります。

やることは、「転出時の児童手当受給事由消滅届」提出と「転入時の児童手当認定請求書」提出です。

まずは、旧住所を転出する際に役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し前から当日までに |

|---|---|

| 必要書類 | ・印鑑 ・受給事由消滅届(役場の窓口でもらえる) |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | 不可 |

上記の手続きが完了すると、「所得課税証明書」がもらえます。

次に、これを持って新住所の役場窓口に「児童手当認定請求書」を提出します。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後15日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | ・所得課税証明書 ・印鑑 ・請求者名義の通帳 ・請求者の健康保険証 ・本人確認書類 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | 不可 |

上記の必要書類に加えて、

- 請求者が子どもと別居している場合は「別居監護申立書」

- 請求者が子どもの実親出ない場合は「生計監護維持申立書」

が必要となります。

また、必要書類は、自治体により異なる場合があるので注意しましょう。

そして重要なポイントとして、児童手当には「15日特例」という制度が存在します。

児童手当は通常、請求の翌月から支給されますが、転入から15日以内に手続きすれば申請月分から支給してくれるという制度です。

もしも15日より遅くなれば、当月分が支給されなくなってしまうので、急いで手続きしましょう。

母子手帳の住所変更

母子手帳の住所変更は、役場で手続きをする必要がありません。

手帳に記載してある住所を自分で新しいものに書き換えるだけで、OKです。

ただし、別の市区町村へ引っ越した場合、「検診補助券」については交換手続きが必要です。

検診補助券は、妊婦検診にかかる費用を補助してもらえる券ですが、自治体によって助成金額が異なります。

そのため、引越し前の市区町村の券は使用できません。

未使用の検診補助券は引っ越し先の市区町村で使えるものに交換してもらいましょう。

横にスクロールします

| タイミング | 具体的な期限なし(転入届と同時がおすすめ) |

|---|---|

| 必要書類 | ・未使用の検診補助券 ・母子手帳 ・印鑑 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | 自治体に要確認 |

代理人による手続きが可能かどうかは、自治体によって異なります。

引越し先の自治体に確認してください。

愛犬の登録事項変更

犬も一緒に引越す場合は、登録住所の変更手続きが必要です。

これは、市区町村に犬の登録をして年に1回狂犬病予防注射を打つことを義務化し、狂犬病を防ぐためです。

ですので、猫やハムスターなどのペットについては届出の必要はありません。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後30日以内 |

|---|---|

| 必要書類 | ・印鑑 ・旧住所での鑑札 ・狂犬病予防注射済証 ・登録事項変更届 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | 原則不可 |

登録変更や予防注射は義務であり、忘れると20万円以下の罰金が科されるリスクがあるため注意しましょう。

また、犬以外にも、ワニやトラ、マムシ、コモドオオトカゲ、タカといった特定の危険動物を飼っている場合は住所変更手続きが必要となります。

特定動物は以下の通りです。

引越し後の手続きチェックリスト【警察署編】

引越しに伴って警察署等で住所変更の手続きが必要なものをまとめました。

| 住所変更手続きが必要なもの | タイミング |

|---|---|

| 免許証 | 具体的な期限なし |

| 車庫証明 | 引越し後15日以内 |

| 自動車・バイク | 引越し後15日以内 |

この中で免許証は手続きの期限が定められていません。

しかし、手続きが遅れると免許更新のハガキが届かなかったり、身分証明書として認められなかったりする可能性があります。

速やかに変更手続きをしましょう。

免許証の住所変更

引越して住所が変わったら、免許証の住所変更を必ず行わなくてはなりません。

免許証の住所変更をしないと、免許更新のお知らせが届かず免許証が失効してしまったり、2万円以下の罰金がとられるリスクがあります。

横にスクロールします

| タイミング | 具体的な期限なし |

|---|---|

| 手続き場所 | ・警察署 ・運転免許更新センター ・運転免許試験場 |

| 必要書類 | ・運転免許証 ・新住所が確認できる書類 ・運転免許証記載事項変更届 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・住所変更をする運転免許証 ・委任状 ・住民票(委任者と委任された者が同居の家族であると証明するもの) ・代理人の本人確認書類(運転免許証等) |

ここで必要となる「新住所が確認できる書類」ですが、以下のものを用いることができます。

- 住民票の写し

- マイナンバーカード(通知カード不可)

- 健康保険証

- 特別永住者証明書

- 在留カード

- 公共料金の領収書

免許証の住所変更については、何日以内に手続きをしなければならないという具体的な規程はありません。

しかし、住所変更は道路交通法に定められている義務であるため、トラブルを避けるためにも速やかに手続きを済ませましょう。

車庫証明の住所変更

自動車を所有している人は、引越しをしたら車庫証明の住所変更手続きも必要となります。

車庫が決まったら、車庫のある地域の警察署で車庫証明書を申込みましょう。

ただし、軽自動車やバイクの場合は、車庫証明書は必要ありません。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後15日以内 |

|---|---|

| 手続き場所 | 車庫がある地域管轄の警察署 |

| 必要書類 | ・収入印紙(申請窓口で購入) ・住民票 ・印鑑 ・自動車保管場所証明申請書(保管場所届出書) ・保管場所標章交付申請書 ・保管場所の所在図・配置図 ・保管場所使用権原疎明書面(保管場所使用承諾証明書) ・使用の本拠の位置の確認書類 |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | 上記と同様 (委任状は必ずしも必要でない) |

車庫証明の申請手数料は都道府県によって異なりますが、一般的には2,000円~2,300円です。

交付までにはおおよそ3~7日程度かかります。

車庫証明の住所変更は、怠ると以下のようなリスクが発生します。

- 自動車税の通知が届かず滞納してしまう

- 車に欠陥が発見されてもリコール通知が届かず、事故につながる

速やかに手続きをするようにしましょう。

自動車・バイクの住所変更

引越しをしたら、運転免許証の住所変更だけでなく、自動車やバイクの登録住所変更も必要です。

持っている乗り物の種類によって手続きをする窓口が異なるので注意しましょう。

横にスクロールします

| タイミング | 引越し後15日以内 |

|---|---|

| 手続き場所 | ・自家用車:引越先管轄の運輸支局 ・軽自動車:軽自動車検査協会 ・バイク:市区町村役場 |

| 必要書類 | ・住民票 ・印鑑 ・車検証 ・車庫証明書(軽自動車・バイクは不要) ・自賠責保険証明書 ・軽自動車税申告書 ・ナンバープレート |

| 代理人に頼む場合の必要書類 | ・上記書類 ・委任状 |

この住所変更手続きを怠ると、納税通知が届かなくなり、未納付が続いてしまって延滞金が科せられるといったトラブルに繋がります。

忘れず手続きをしましょう。

引越し後の手続きチェックリスト【意外と忘れがち!番外編】

ここからは、意外と忘れがちですが重要な引越し後の手続きをまとめました。

住所は様々なサービスに登録しているため、引越しをしたらこれらすべてを新しい住所に更新しなければなりません。

忘れてしまうと郵便物やお知らせが届かなくなりトラブルにつながるので、ここで必要な手続きをチェックしてくださいね!

| 住所変更手続きが必要なもの | タイミング |

|---|---|

| クレジットカード | 具体的な期限なし |

| NHKの受信料 | 引越し前月から |

| スマートフォンの登録住所 | 具体的な期限なし |

| 会社への登録住所 | 具体的な期限なし |

| 保険の登録住所 | 具体的な期限なし |

| 定額サービス・サブスクの登録住所 | 具体的な期限なし |

| 郵便局に転居・転送サービスの申込み | 具体的な期限なし |

クレジットカードの住所変更

クレジットカードを持っている人は、住所が変わったら変更手続きが必要です。

クレジットカードの住所が古いままだと、利用明細書や更新後に送られてくる新しいカードが届かなくなってしまいます。

ですので、具体的な変更期限がないとはいえ、早めに手続きしておきましょう。

手続き方法は、簡単なので安心してください。

マイページに入り、個人情報ページの登録住所を変更するのみです。

インターネットでの変更手続きが難しい場合は、コールセンターへの問い合わせや郵送での手続きも可能な場合が多いです。

クレジットカード会社に問い合わせれば、詳しい手続き方法を教えてもらえます。

銀行口座の住所変更

引越しをしてからも今までと同じ銀行口座を使用する場合、住所変更は必要ないと思う人もいるかもしれません。

しかし、銀行からの郵便物が古い住所に発送されてしまうと、トラブルになるリスクがあります。

ですので、住所変更は必ず行うようにしましょう。

こちらも、明確な期限はありませんが、早めの手続きが安全です。

手続き方法は、一般的に窓口・郵送・電話・インターネットから都合の良い方法を選べます。

例えば窓口なら、その場でもらえる住所変更届に記入して提出するのみです。

直接行くのが難しい場合は、インターネットや電話でも手続きができます。

銀行のホームページから住所変更届の用紙をダウンロードして記入した上で郵送する形でも対応してもらえる場合が多いです。

ご自分が口座を持つ銀行ホームページから確認をしましょう。

NHKの住所変更

引越しをしたのにNHKの住所変更を忘れてしまった場合、NHK受信料が二重払いになって損をしてしまうリスクがあります。

引越し時のNHK手続きに関しては、3パターンあります。

- 【世帯全体が引越しをする場合】NHK受信料の住所変更

- 【今の世帯から独立をする場合】NHKの新規契約

- 【2つの世帯が1つになる場合】NHK受信料の世帯同居

「①NHK受信料の住所変更」と「②NHKの新規契約」は、NHK公式ホームページからオンラインで簡単に手続きが行うことができます。

一方で「③NHK受信料の世帯同居の手続き」は、オンラインからはできません。

必ずNHKふれあいセンター(0570-077-077)に電話して手続きをする必要があります。

手続きは、転居の前月から可能です。

具体的な期限はありませんが、手続きを行わないと、旧住所で受信料が発生し続けて損をしてしまいます。

逆に新住所でのNHK受信料を払わないと滞納扱いになりトラブルへと繋がってしまうため、住所変更手続きは、必ず行ってください。

その他の各種登録住所を変更

上記の他にも、普段利用している様々なサービスには住所を登録しています。

それらの住所を新しいものに変更するよう手続きしましょう。

以下に、忘れがちなものをまとめました。

- スマートフォンの登録住所

- Amazonや楽天など各種通販サイトの登録住所

- 会社に登録している住所

- 自分で加入している保険の登録住所

- 新聞や牛乳配達など、定額サービス・サブスクリプションサービスの登録住所

- 郵便局に転居・転送サービスの申込み

特に、郵便局の転居・転送サービスへの申込を忘れると、大切な郵送物が手元に届かなくなってしまいます。

申込方法は、転居届を近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等で提出するだけと、非常に簡単です。

ただし、旧住所から新住所まで無料で転送してもらえるのは1年間のみなので注意しましょう。

賃貸に入居後の部屋でやることリスト

ここからは、賃貸に入居した際はじめにやっておくとよいことを解説していきます。

新居に引越しをしたら、一刻も早く通常通りの生活を送りたくなるかもしれません。

しかしここでひと工夫加えることで、その後の生活が快適になるのです。

ここで紹介する工夫は、以下の4点です。

- 荷解き・ダンボール処分を便利にする方法

- 快適な新生活を送るための掃除方法

- 防災・防犯対策で安全を守る方法

- 退去時に損をしないための対策

それでは1つずつ解説していきます。

便利なサービスあり!荷解き・ダンボール処分は早めに

引越し後は、部屋の中が荷物入りのダンボールであふれてしまい、日常生活を送るのが困難となりますよね。

特に仕事や通学をしながらの引越しだと、荷ほどきをする時間がなかなか取れません。

その上、荷ほどきが終わったら、今度は使用済みのダンボールがかさばって邪魔になってしまいます。

そんなときにおすすめなのが、引越し業者のおまかせパックやダンボール無料回収サービスです。

業者の中には、引越しの荷造り・梱包から荷ほどきまでを全て任せられるプランが存在します。

プランによって含まれるサービスが異なるため、自分が欲しいサービスだけを受けることができます。

おまかせプランがある業者を以下にまとめました。

横にスクロールします

| プラン名 | 特徴 | 家族引っ越しの料金相場 | |

|---|---|---|---|

| サカイ 引越しセンター |

・新居のお掃除まで全ておまかせプレミアムプラン ・まるごとおまかせフルサービスプラン ・荷造りおまかせスタンダードプラン |

・荷造り&荷ほどき+ダスキンによる新居のお掃除付きプラン ・荷造り&荷ほどきプラン ・荷造りのみプラン |

県内:100,000円~118,000円、県外:130,000円~225,000円 |

| アート 引越しセンター |

・フルコース ・ハーフコース |

・荷造り&荷ほどきプラン ・荷造りのみプラン |

県内:110,000円~118,000円、県外:134,000円~225,000円 |

| 日通 | ・フルプラン ・ハーフプラン |

・荷造り&荷ほどきプラン ・荷造りのみプラン |

県内:84,000円~90,000円、県外:100,000円~170,000円 |

| アーク 引越しセンター |

・すべてお任せフルフルプラン | 新居での荷ほどきや家具家電のセッティングまで全ておまかせ | 県内:80,000円~91,000円、県外:111,000円~200,000円 |

また引越しの不用品処分として、誰しもが困る使用済のダンボールを処分してくれる業者もあります。

| 業者名 | 費用 |

|---|---|

| サカイ 引越しセンター |

1回3,300円 |

| アーク 引越しセンター |

1回無料 |

| アート 引越しセンター |

1回3,000円 |

| 日通 | 1回無料 |

このように、無料でダンボールゴミを回収してくれる業者もあります。

見積りの際は価格だけでなくオプションに注目して比較検討するのがおすすめです。

入居後すぐに掃除をすれば快適な生活が送れる

入居後は、荷物の片付けで手一杯かもしれませんが、すぐに掃除をすることで様々なメリットがあります。

- 毎日の掃除が楽になる

- 害虫の発生を防いで安心して快適な生活が送れる

- 自分では掃除ができないような汚れをの発生を防いで節約につながる

それでは具体的に、どのような掃除をするとよいのでしょうか?

以下に、新生活を快適にするおすすめの掃除方法をまとめました。

横にスクロールします

| 掃除する場所 | 掃除内容 |

|---|---|

| キッチン | ・コンロ周りの壁に汚れ防止シートを貼る ・コンロ上の排気口をカバーで覆ぎ油汚れを防ぐ ・シンクをコーティングし水垢を防ぐ |

| お風呂 | ・バスタブにコーティング ・鏡に曇り止めと水垢防止のコーティング ・カビを防ぐため防カビ剤を焚く ・排水溝にゴミ受けネットを設置 |

| トイレ | ・便器に汚れ防止のコーティング ・便器と床のすき間にマスキングテープや専用すき間埋めでカバーし水漏れを予防 ・換気扇にホコリ取りフィルターを設置 |

| 害虫対策 | ・ 換気口に害虫侵入予防用のフィルターを貼る ・殺虫効果のあるエサを部屋に複数個所置く ・気になる人は、バルサンを焚く |

入居後、本格的に生活を始める前に掃除や汚れ対策をしておくことで、その後の生活で部屋が汚れにくくなり快適な生活が送れます。

特に賃貸ならば、部屋を汚すと退去の際お金がかかってしまうため、部屋を綺麗に保つ使う工夫をしておくことは節約にも繋がりますよ。

防災・防犯対策で安全を守る

入居時に、部屋や家具に防災・防犯対策を施しておくことで、自分や家族の安全を守れます。

防災・防犯対策のために入居時にやるとよいことをまとめました。

横にスクロールします

| やるとよいこと | 解説 |

|---|---|

| ガラスに飛散防止フィルムを貼る | 地震や台風で窓ガラスが割れると怪我の危険があります。 水で貼るシートもあり、いつでも剥がせてのり跡が残ることもないので 賃貸住宅でも問題ありません |

| 転倒防止金具や耐震シートで家具を固定する | タンスや本棚といった倒れる危険性のある家具は、 ねじやつっぱり棒などで転倒を防ぎましょう |

| 家具の配置を工夫する | ベッドや出入口付近にはできるだけ家具を置かないと安全です。 特に背の高い家具はベッドから離して置くようにしましょう |

| 女性らしい色・柄のカーテンを避ける | ピンク色や花柄といった可愛らしいカーテンは、 外から見ても女性が住んでいるとバレてしまいます。 防犯のためには、暗めで落ち着いたデザインのカーテンを選ぶと安心です |

また、引越したばかりだと、土地勘がないため急な災害が起きたとき焦ってしまいますよね。

いざというときのために、引越したらすぐに災害発生時の避難経路や避難場所を確認しておくようにしましょう。

避難場所は、市町村のホームページや、配布されるパンフレットから確認ができます。

退去時に損をしないための対策をする

入居したらすぐに、部屋の中をすみずみまでチェックし、傷や汚れがある部分を写真に残しておくようにしましょう。

これは、退去する際に元からあった傷や汚れの修理費用までを不当に請求されないようにするためです。

具体的には、以下のような箇所をチェックしましょう。

- 壁・天井・窓・網戸などに汚れや傷、剥がれた箇所はないか

- 設備(エアコン、給湯器、コンロ、インターホンなど)に不具合はないか

- 水回りやクローゼットの中にカビ汚れはないか

- 部屋の扉やクローゼットの扉などの開閉に不具合はないか

- キッチンやトイレなどで水漏れはないか

これらを隈なくチェックし、不具合や傷・汚れがあった箇所は、証拠として写真に収めておくと安心です。

そして管理会社に連絡し、傷や汚れがあった旨を伝えて、退去時にこれらの修理費は請求しないことを確認しておくと確実です。

引越し後手続きについてのよくある質問

ここからは、引越し後手続きについてのよくある質問に回答していきます。

今回回答する疑問点は、こちらの5つです。

- 引越しでは本籍地の変更が必要?

- 一人暮らしの引越しでやることリストは?

- 引越し後にすぐやるべきことはどれ?

それでは1つずつみていきましょう。

引越しでは本籍地の変更が必要?

引越しでは、本籍地の変更は必須ではありません。

住所と違い、本籍地とは戸籍を登録しておく場所ですので、住所が変わっても手続きをする必要がないのです。

しかしもちろん、自分の希望により変更することもできます。

引越しに伴って現住所の近くに本籍地を移すメリットは、

- 戸籍謄本の取得が近くの役場でできるようになる

- 離婚に伴う引越しの場合は、新戸籍には離婚歴を記載せずに済む

ことです。

一方で本籍地を変更するデメリットは、

- 免許証・パスポートの変更手続きも必要になる

- 遺産相続時の手間が増えてしまう

ことです。

このように、本籍地の変更にはデメリットもメリットも存在するため、よく考えた上で選択しましょう。

一人暮らしの引越しでやることリストは?

1人暮らしの引越しでも、やるべきことのリストは変わりません。

ただ、子どもがいない分、学校の転校手続きや児童手当の住所変更などの手続きは不要となります。

このように単身引越しは手続きの量が少し減るとはいえ、荷解きや家具家電の設置も1人で行わなければならないため大変ですよね。

そんなときは、単身者向けサービスのある引越し業者を選ぶのがおすすめです。

新居での家具家電の配線・配置やエアコンの取りつけ等を行ってくれるオプションもあり、女性の単身引越しでも安心です。

ぜひ単身引越し向けで見積もりを取ってみてください。

また、1人暮らしの引越しでよくある疑問として、近隣住民に挨拶すべきかどうか迷う人も多いと思います。

特に女性の1人暮らしの場合は、挨拶をすることで女性の単身者だとバレてしまい、防犯上の不安が高まってしまいますよね。

そして、現在は近所付き合いに消極的な人も多く、挨拶がむしろ歓迎されない可能性もあります。

一方で、挨拶をして近隣住民との友好関係を築いておくことで、いざとなったとき頼りにできるというのも大きなメリットです。

このように、メリット・デメリットが両方あるため、迷ったときは大家さんや管理会社に相談をするのが最もおすすめです。

大家さんや管理会社は、近隣にどんな人が住んでいるかという情報を持っています。

最善の判断をするためにも、迷ったら相談してみましょう。

引越し後にすぐやるべきことはどれ?

引越し後、真っ先にやるべきことは役所での手続きです。

役所でやるべき手続きはたくさんありますが、そのどれもが生活の根幹に関わるものです。

トラブルや不利益を避け、安心して新生活を送るためにも、まずは役所へ行って必要な手続きを済ませましょう。

役所で行う手続きは、どれもを同日行うことができます。

何度も窓口に足を運ぶ手間を省くためにも、まとめて手続きを行うのがおすすめです。

次に、引越し後すぐにやるべきことは、新居の傷や汚れをチェックすることです。

これは、自分が生活を始めてから行うと、自分が付けた傷や汚れではないと証明するのが難しくなるため、真っ先に行いましょう。

まとめ

今回の記事では、引越し後にやるべき手続き一覧をリストにしてまとめました。

引越しをして住所が変わると、変更手続きが必要なものがたくさんあるので、漏れなく期限内に済ませるように気を付けましょう。

特に、役所で行う手続きは複数あって大変に感じるかもしれませんが、同日まとめての手続きもできるためご安心ください。

そして、引越し後にやるべきことは、住所変更手続きだけではありません。

新居に入居した際は、生活を始める前に掃除や防犯・防災対策を行うことで新生活を快適に送れます。

もしも仕事や家事で忙しく、引越し後に時間が取れない場合は、引越し後の荷解きや掃除サービスが付く業者を選ぶのも一つの手です。

業者によって様々なオプション付きのサービスが存在するので、ぜひ自分にあったプランを選んでくださいね。

複数の引越し業者から自分に合ったお得なプランを見つけたいならば、「引越し侍」の利用は欠かせません。

「引越し侍」は、全国約340社の中から安くて便利なプランを一括で比較検討できるのです。

さらに、引越し費用が50%以上割引されることもあり非常にお得です。

お見積りは完全に無料ですので、公式サイトからお得なプランを見つけて、賢く引越しをしましょう。

- 全国340社から安いプランを選べる

- 50%以上の割引実績あり

- 実際に利用した人の口コミを参考にできる

・どこで何の手続きをすればいいのかわからない

・いつまでに手続きをすればいいのかわからなくて不安